De dónde vienen las élites que lideran el capitalismo español

La cercanía entre los propietarios del capital y los dirigentes políticos ha sido decisiva para que, en los últimos veinte años, una treintena de empresas españolas hayan podido convertirse en multinacionales que juegan en la primera división de las grandes corporaciones a nivel global. Y también fue clave para su desarrollo y evolución desde la primera mitad del siglo pasado hasta la entrada de España en la globalización. Para eso resultó fundamental tanto el apoyo del régimen franquista como la colaboración de los sucesivos gobiernos elegidos después de la Transición. Gracias a la conformación de esa gran alianza político-empresarial, sectores estratégicos como las finanzas, la energía, las telecomunicaciones, la construcción o el turismo pasaron a ser controlados por un reducido grupo de empresas. Estas expandirían luego sus negocios a otras latitudes aprovechando las posibilidades que les brindaba la belle époque del neoliberalismo.

Oligarquías nacionales

Según la versión oficial, el empresario gallego Pedro Barrié de la Maza fundó Fuerzas Eléctricas del Noroeste (Fenosa) en 1943. La realidad, sin embargo, es que esta empresa fue el resultado de una fusión entre otras dos compañías: Fábrica de Gas y Electricidad, que ya era de su propiedad, y Electra Popular Coruñesa, que había sido fundada once años antes por el diputado republicano José Miñones. Este último fue detenido por los militares sublevados en julio de 1936. Tras ser condenado a muerte, fue fusilado a finales de ese mismo año. Todos sus bienes fueron confiscados, entre ellos, la empresa que producía y distribuía electricidad a la provincia de La Coruña, que le fue entregada a Barrié de la Maza. El millonario había sido otro de los grandes donantes del golpe militar. Barrié era también propietario del Banco Pastor y llegaría a dirigir un buen número de compañías industriales, hasta el punto de convertirse en el empresario más importante de la época en Galicia. A mediados de los años cincuenta, entre otras muchas condecoraciones recibidas, fue nombrado Conde de Fenosa.

José María de Oriol y Urquijo asumió la presidencia de Hidroeléctrica Española (Hidrola) en 1941. Heredó el testigo de su abuelo y de su padre, que habían fundado esta compañía en la primera década del siglo XX. Jefe provincial de Falange en la Guerra Civil —su familia contribuyó a financiar el bando nacional— y alcalde de Bilbao desde 1939 hasta que entró a dirigir la eléctrica, además de procurador en las Cortes franquistas durante seis legislaturas, el Marqués de Casa Oriol llegó a ser directivo y consejero de más de una veintena de empresas y bancos. Hasta su muerte, en 1985, fue presidente de Hidrola. Unos años después, esta empresa se fusionaría con Iberduero para dar lugar a Iberdrola, que entre 1992 y 2005 sería dirigida por uno de sus hijos, Íñigo de Oriol. Actualmente, aunque ya no tiene la presidencia, la familia Oriol continúa siendo accionista de la multinacional, además de controlar otras compañías como Talgo y poseer numerosos terrenos, inmuebles y fondos de inversión.

José María de Oriol y Urquijo asumió la presidencia de Hidroeléctrica Española (Hidrola) en 1941. Heredó el testigo de su abuelo y de su padre, que habían fundado esta compañía en la primera década del siglo XX. Jefe provincial de Falange en la Guerra Civil —su familia contribuyó a financiar el bando nacional— y alcalde de Bilbao desde 1939 hasta que entró a dirigir la eléctrica, además de procurador en las Cortes franquistas durante seis legislaturas, el Marqués de Casa Oriol llegó a ser directivo y consejero de más de una veintena de empresas y bancos. Hasta su muerte, en 1985, fue presidente de Hidrola. Unos años después, esta empresa se fusionaría con Iberduero para dar lugar a Iberdrola, que entre 1992 y 2005 sería dirigida por uno de sus hijos, Íñigo de Oriol. Actualmente, aunque ya no tiene la presidencia, la familia Oriol continúa siendo accionista de la multinacional, además de controlar otras compañías como Talgo y poseer numerosos terrenos, inmuebles y fondos de inversión.

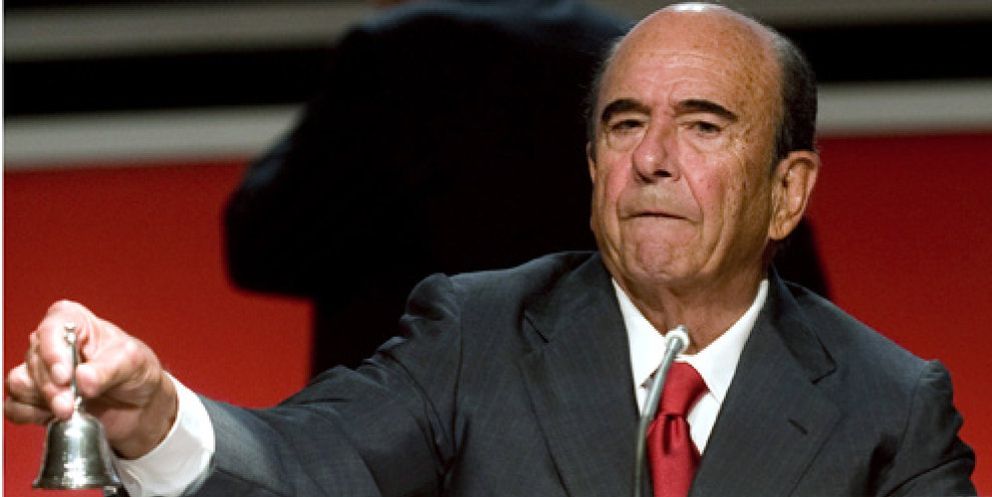

Las dinastías empresariales que protagonizan el capitalismo español desde la posguerra hasta nuestros días hunden sus raíces en una estrecha alianza con el régimen de Franco. Muchas de las compañías que se hicieron fuertes con el desarrollismo siguen manteniendo en la dirección a los herederos de sus fundadores. No hay más que recordar apellidos como Entrecanales (Acciona), Benjumea (Abengoa), Del Pino (Ferrovial), Koplowitz (FCC) o Riu y Barceló, propietarios de las empresas que llevan su nombre. Aunque un buen número de las grandes empresas españolas se fundaron antes de 1936, entre las élites económicas del país apenas se encuentran hoy descendientes de los empresarios que pilotaron estas mismas compañías con anterioridad al alzamiento franquista. Una de las contadas excepciones es la familia Botín, que actualmente sigue presidiendo el Banco Santander. Ana Botín es la cuarta generación de los banqueros que han gobernado la entidad desde hace un siglo. Pero el caso de los Botín, también conocidos por las cuentas secretas en Suiza a las que llevaron su dinero al comienzo de la Guerra Civil y por los 200 millones de euros que en 2010 pagaron a la Agencia Tributaria para regularizar su situación, es poco frecuente. Lo más granado del capitalismo familiar español proviene de los triunfadores de la guerra.

En los años cuarenta y cincuenta, los proyectos industriales y la construcción de grandes infraestructuras fueron la vía más directa para favorecer a los dueños de las compañías más allegadas a la dictadura. Además de contar con importantes partidas del presupuesto público para desarrollar las obras, en muchas ocasiones pudieron disponer de mano de obra esclava —los presos republicanos— para construir pantanos, carreteras y líneas férreas. Así es como la familia Entrecanales lideró la construcción de un canal para evacuar los vertidos de los barrios ricos de Sevilla. De esa misma forma, empresas como Dragados (hoy integrada en ACS) y Coviles (OHL) abarataron los costes de la construcción de sendos embalses en Huesca y Murcia. Sin los trabajos forzados de los presos republicanos tampoco se hubiera podido levantar el Valle de los Caídos, la obra emblemática del franquismo, construida por Huarte (OHL) y Agromán (Ferrovial). «El Valle era un gran negocio, los patronos tenían obreros a precio de saldo y disciplinados», recuerda Nicolás Sánchez-Albornoz, quien fue condenado a trabajar en la obra a finales de la década de 1940.

En los años cuarenta y cincuenta, los proyectos industriales y la construcción de grandes infraestructuras fueron la vía más directa para favorecer a los dueños de las compañías más allegadas a la dictadura. Además de contar con importantes partidas del presupuesto público para desarrollar las obras, en muchas ocasiones pudieron disponer de mano de obra esclava —los presos republicanos— para construir pantanos, carreteras y líneas férreas. Así es como la familia Entrecanales lideró la construcción de un canal para evacuar los vertidos de los barrios ricos de Sevilla. De esa misma forma, empresas como Dragados (hoy integrada en ACS) y Coviles (OHL) abarataron los costes de la construcción de sendos embalses en Huesca y Murcia. Sin los trabajos forzados de los presos republicanos tampoco se hubiera podido levantar el Valle de los Caídos, la obra emblemática del franquismo, construida por Huarte (OHL) y Agromán (Ferrovial). «El Valle era un gran negocio, los patronos tenían obreros a precio de saldo y disciplinados», recuerda Nicolás Sánchez-Albornoz, quien fue condenado a trabajar en la obra a finales de la década de 1940.

Añadido a unas condiciones laborales muy ventajosas, las grandes empresas contaron con el apoyo del Estado a todos los niveles. Obviamente, con su correspondiente corolario: de los 83 ministros y exministros nombrados por Franco que todavía vivían en 1974, 64 habían participado en consejos de administración de empresas públicas o privadas durante los quince últimos años de la dictadura. La alianza entre el poder político y el poder empresarial se interconectó, en buena medida, con la nobleza del país; bien porque directamente se emparentaron vía matrimonios, bien porque a muchos empresarios les fueron concedidos títulos nobiliarios. La aristocracia española, terrateniente y latifundista, siempre mantuvo una relación excelente con los empresarios que se hicieron de oro con el desarrollismo franquista.

En 1962, las 100 grandes familias financieras de España controlaban 48 bancos, que suponían el 84,8% del capital desembolsado en el país. A principios de los años setenta, 16 de los 20 primeros bancos españoles estaban vinculados entre sí mediante relaciones de parentesco entre sus principales dirigentes. A la muerte de Franco, dos centenares de familias de la aristocracia financiero-empresarial controlaban más de una tercera parte de las acciones de las grandes empresas y bancos españoles. En línea con el estudio sobre el poder de la banca que llevó a cabo Juan Muñoz en los años setenta, se puede concluir que “si las relaciones establecidas entre los bancos a través de consejeros comunes implica un primer carácter monopolista que acentúa la desigual dimensión de las entidades, las vinculaciones familiares refuerzan esa nota añadiéndole otra segunda: el carácter oligárquico”.

Una nueva clase político-empresarial

Con las privatizaciones, los empresarios amigos del gobierno de turno —primero los del PSOE, más tarde los del PP— fueron situados en los consejos de administración y las direcciones de lo que luego serían las mayores multinacionales españolas. En 1992, cuando se creó el IBEX 35, entre todas las empresas que componían el recién nacido índice bursátil había 43 consejeros que venían de ser altos cargos en los gobiernos del PSOE, 35 que provenían de las máximas instancias del franquismo y nueve del gobierno de la restauración monárquica.

Poco a poco se estaba conformando una renovada clase político-empresarial, complementaria y bien relacionada con los clanes históricos del capitalismo familiar, que sería llamada a dirigir el proceso de internacionalización a finales del siglo XX y principios del XXI. En permanente y constante sintonía con todos esos ‘políticos giratorios’ que, bien desde los sillones en las instituciones públicas, bien desde sus asientos en los consejos de las grandes compañías, se fueron sumando a recoger los beneficios que este modelo proporcionaba a quienes lograban colocarse en lo más alto de las estructuras del poder político-económico.

Uno de ellos fue Juan Miguel Villar Mir. Antiguo alumno del colegio Nuestra Señora del Pilar, ocupó diversos cargos en la dictadura hasta llegar a ser ministro de Hacienda en el gobierno de Arias Navarro. Recién estrenada la democracia, dejó a un lado su carrera política para pasarse al mundo empresarial. En 1987, tras la adquisición de la Inmobiliaria Espacio y de la Sociedad General de Obras y Construcciones Obrascón —adquirida a Altos Hornos de Vizcaya por una peseta—, puso en marcha el Grupo Villar Mir. Este fue precisamente el éxito de su estrategia de negocio: comprar a bajo precio empresas con estados financieros delicados para luego reflotarlas, contando siempre con la imprescindible ayuda del Estado. Es el caso de Fertiberia: Villar Mir compró esta empresa de fertilizantes en 1995 con un crédito público al 0% de interés y sin plazo de vencimiento. Aprovechando que entre 1989 y 1999 el número de grandes constructoras se redujo de 28 a 11, Obrascón se hizo con Huarte —que estaba en suspensión de pagos— y Laín para conformar el consorcio OHL. “Aquella peseta de 1987 vale hoy en bolsa más de 2.500 millones de euros”, afirmó el empresario años después en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Uno de ellos fue Juan Miguel Villar Mir. Antiguo alumno del colegio Nuestra Señora del Pilar, ocupó diversos cargos en la dictadura hasta llegar a ser ministro de Hacienda en el gobierno de Arias Navarro. Recién estrenada la democracia, dejó a un lado su carrera política para pasarse al mundo empresarial. En 1987, tras la adquisición de la Inmobiliaria Espacio y de la Sociedad General de Obras y Construcciones Obrascón —adquirida a Altos Hornos de Vizcaya por una peseta—, puso en marcha el Grupo Villar Mir. Este fue precisamente el éxito de su estrategia de negocio: comprar a bajo precio empresas con estados financieros delicados para luego reflotarlas, contando siempre con la imprescindible ayuda del Estado. Es el caso de Fertiberia: Villar Mir compró esta empresa de fertilizantes en 1995 con un crédito público al 0% de interés y sin plazo de vencimiento. Aprovechando que entre 1989 y 1999 el número de grandes constructoras se redujo de 28 a 11, Obrascón se hizo con Huarte —que estaba en suspensión de pagos— y Laín para conformar el consorcio OHL. “Aquella peseta de 1987 vale hoy en bolsa más de 2.500 millones de euros”, afirmó el empresario años después en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Villar Mir, como buen símbolo del capitalismo familiar español, acomodó a sus hijos en la dirección de las compañías de su grupo a fin de garantizarse la continuidad dinástica. De la misma forma que otros empresarios se valieron de su cercanía a Franco para conseguir títulos nobiliarios, el presidente de OHL aprovechó su amistad con Juan Carlos de Borbón para obtener importantes contratos en Oriente Medio, al tiempo que era nombrado marqués de Villar Mir. En los últimos años, sin embargo, tanto este empresario como parte de su familia han sido imputados en diferentes casos de corrupción. Su yerno y consejero delegado del grupo, Javier López Madrid, fue condenado por el caso de las tarjetas black de Bankia y actualmente está siendo investigado por aparecer en “los papeles de Bárcenas” como uno de los empresarios que financiaban ilegalmente al PP. También se le investiga por el pago que hizo desde OHL México al entorno del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a cambio de concesiones de obras públicas.

“Yo soy pura y simplemente un empresario”. De esta forma se autodefinía Jesús de Polanco, otro de los grandes triunfadores del periodo de “modernización” de la economía española. Polanco empezó su carrera empresarial en el franquismo con la editorial Santillana. Sus negocios en España crecieron rápidamente a principios de los años setenta, gracias a sus buenas relaciones con el régimen. Luego vino la creación de Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) y el diario El País, cuyo primer número se publicó medio año después de la muerte de Franco. Nombrado presidente del grupo en 1983, Polanco logró situar sus medios como la principal referencia de la Cultura de la Transición. En eso tuvo mucho que ver su cercanía al gobierno del PSOE, que le concedió múltiples ventajas para el crecimiento de sus negocios de comunicación. Bajo su mando, PRISA se expandió internacionalmente hasta llegar a ser “un grupo iberoamericano de empresas, antes que español”, tal y como aseguró Juan Luis Cebrián ante su junta de accionistas en 2014. Tras el crash global, dirigido por Cebrián tras el fallecimiento de Polanco en 2007, el grupo se situó al borde de la quiebra por sus elevados niveles de endeudamiento. No tuvo más salida que cancelar su enorme deuda transformándola en capital social, dando entrada a los principales acreedores en el consejo de administración.

“Yo soy pura y simplemente un empresario”. De esta forma se autodefinía Jesús de Polanco, otro de los grandes triunfadores del periodo de “modernización” de la economía española. Polanco empezó su carrera empresarial en el franquismo con la editorial Santillana. Sus negocios en España crecieron rápidamente a principios de los años setenta, gracias a sus buenas relaciones con el régimen. Luego vino la creación de Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) y el diario El País, cuyo primer número se publicó medio año después de la muerte de Franco. Nombrado presidente del grupo en 1983, Polanco logró situar sus medios como la principal referencia de la Cultura de la Transición. En eso tuvo mucho que ver su cercanía al gobierno del PSOE, que le concedió múltiples ventajas para el crecimiento de sus negocios de comunicación. Bajo su mando, PRISA se expandió internacionalmente hasta llegar a ser “un grupo iberoamericano de empresas, antes que español”, tal y como aseguró Juan Luis Cebrián ante su junta de accionistas en 2014. Tras el crash global, dirigido por Cebrián tras el fallecimiento de Polanco en 2007, el grupo se situó al borde de la quiebra por sus elevados niveles de endeudamiento. No tuvo más salida que cancelar su enorme deuda transformándola en capital social, dando entrada a los principales acreedores en el consejo de administración.

Muchos empresarios afines al gobierno fueron situados en los consejos de administración y las direcciones de las que pronto se convertirían en las mayores multinacionales del país. Esa renovada clase político-empresarial, complementaria y bien relacionada con los clanes históricos del capitalismo familiar, dirigiría el proceso de internacionalización de las grandes empresas españolas. Martín Villa, que había sido ministro primero con Franco y luego con la UCD, fue presidente de Endesa entre 1997 y 2002. Francisco González, nombrado presidente de Argentaria en 1996, pilotó su fusión con los Bancos de Bilbao y Vizcaya y fue el máximo mandatario del BBVA hasta finales de 2018. César Alierta, que en el año 2000 pasó de la presidencia de Tabacalera a la de Telefónica tras la caída en desgracia de Villalonga, dirigió esta compañía hasta que se jubiló en 2016.

Pedro Ramiro y Erika González, investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), son autores del libro ‘A dónde va el capitalismo español‘ (Traficantes de Sueños, 2019), de cuyo texto se han extraído algunos fragmentos para componer este artículo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario